みなさんは普段チーズを食べられますか?そのまま食べたり、調味料として使用したり、さまざまな食品と組み合わせたりと幅広い用途持つ加工食品、それがチーズです。実は加工食品としては一番長い歴史をもつのがチーズになります。そんな大きな歴史をもつ、チーズの歴史を紹介いたします。

世界だけではなく日本のチーズの歴史についても紹介いたします。チーズがどうやってできるか、製法についても紹介していきますので、非常にわかりやすく、理解しやすい内容になっています。チーズにまつわるその他雑学も紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

チーズができる工程

まず初めに基本的なナチュラルチーズがどうやってできるのか、製造過程を紹介いたします。原材料である牛乳に乳酸菌、凝乳酵素(レンネット)という牛乳を固めるための素材を加えます。この段階で牛乳は白い塊と少し黄色い透明な液体にわかれます。

この白い塊をカード、透明な液体を乳清(ホエイ)と呼びます。そしてこのカードをさらに圧縮して水分を抜き、チーズの形を作ります。その後、塩、微生物を吹付け、雑菌が繁殖しないようにしたり、この後に行う熟成の手助けをしたりする役割をもちます。

最後に熟成として、冷暗所などに一定期間保存しておきます。熟成は微生物などの働きによりたんぱく質がアミノ酸に変わり、旨味や独特の風味がつきます。以上でチーズの完成になります。

チーズは乳酸菌で作られる、発酵食品になります。

チーズが生まれた歴史

チーズが誕生した歴史は古く、紀元前にまでさかのぼります。チーズがどこでいつ生まれたか、というのは明らかになっておらず、世界各国にその記録が残っています。紀元前5000年、4000年ごろに生まれたともいわれています。

最近ではポーランドで発掘された土器から紀元前7000年ごろにチーズが作られていたのではないかといわれています。一番有力なのは紀元前3500年ごろメソポタミア地方が起源の説です。ここからアジアやヨーロッパにチーズの製法が広まっていきました。

特にヨーロッパ方面はチーズの文化が強く、フランス、イタリアではそれぞれ400種類ものチーズが作られました。中世の後半には、現代で食べられているさまざまなチーズが生まれました。チェダーはイングランド、ゴーダはオランダ、カマンベールはフランスで誕生しました。

アラビアの旅商人が偶然発見した伝説

アラビアでチーズに関して語られている伝説があります。ラクダに乗って旅をしている商人がいました。ヒツジの胃袋で作られた水筒に牛乳を入れていました。暑い砂漠を歩いている中、水分補給をしようと水筒を開けたところ、白い塊と透明な液体が出てきました。これが前述したカードとホエイであり、これがチーズを発見した伝説が語り継がれています。

チーズの歴史はものすごく古いですね。

日本でのチーズの歴史

日本でのチーズの歴史は、飛鳥時代にまでさかのぼります。蘇(そ)という乳を煮詰めて乾燥させた、チーズとはまた違う乳製品が作られていました。この蘇を当時の天皇に献上したり、貴族や身分の高い人々が食べたりした記録が残っています。ですが次第に牛を飼育する文化が廃れていきました。

時代が飛んで、江戸時代1727年に白牛を3頭輸入し、白牛酪(はくぎゅうらく)という食べ物が作られました。牛乳を煮詰めた後、乾燥し、団子のように丸めたものになります。その後1875年、北海道の七重開墾場でチーズが初めて試作されました。その後1930年代にプロセスチーズが本格的に生産され始めました。

世界的なチーズの歴史に反して、日本のチーズの歴史は浅く、馴染み始めたのはここ100年あたりの話です。

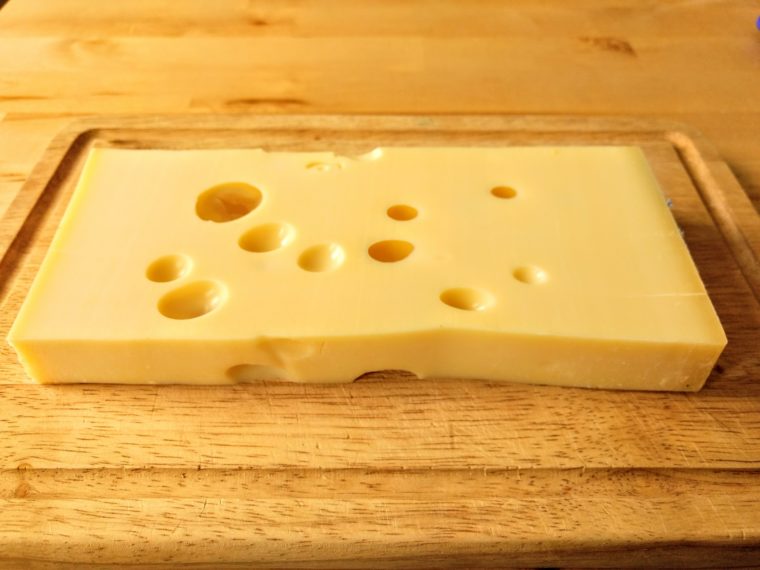

チーズに空いている穴はなんの穴なのか?

よくアニメなどで穴が開いたチーズが出てきますが、あの穴は何で出来ているのでしょうか?穴ができるチーズはエメンタールチーズといいます。

チーズの穴はチーズアイ、チーズの目と呼ばれます。原因としてはエメンタールチーズが熟成している長い期間に中で炭酸ガスが発生します。このガスが発生したあとがチーズの穴になります。

あの穴はネズミがかじった跡ではありません。

チーズを担保に融資を受けられる?

たくさんのチーズが作られているイタリアでは銀行から融資を受ける際、チーズを担保した事例があります。イタリアで作られている代表的なチーズでパルミジャーノ・レッジャーノという非常に高価なチーズがあります。

このチーズは完成に最低でも1年以上、長くて5年以上かかり、すぐ収入になりません。チーズ制作はその地域の伝統事業のため、その事業を守るため銀行が始めた融資制度になります。銀行が管理しているチーズ専用の特別な倉庫があり、そこでチーズは管理されています。

パルミジャーノ・レッジャーノはチーズの王様といわれるほどの価値があります。

ブルーチーズの青カビが食べられる理由

ブルーチーズは青カビが生えているチーズで有名です。なぜカビが生えているのに食べても大丈夫なのでしょうか?それはチーズの中の青カビは特有の有毒成分が分解、またはほとんど生成されないのです。だから食べても大丈夫というわけです。ただし白カビが生えてきた場合、毒性があるので食べないよう、気を付けてください。

ブルーチーズになるとより味が濃厚になります。

まとめ

チーズの歴史について紹介していきました。チーズは一番古い加工食品なだけあって歩んできた歴史も長いものですね。チーズは発酵という自然の力を借りた、食べ物になります。気候や風土の影響をうけ、作られる場所によってさまざまなチーズが作られてきました。チーズ文化が根強い国ではチーズが価値あるものされてきました。