みなさんのお宅にはこたつはありますか?こたつといえばどんなことを思い浮かべるでしょう・・・?今回は(みなさんも頭の中に思い浮かべたであろう)こたつに欠かせない「みかんの雑学」をご紹介します。みかんと言ってもいろんな種類があります。そんな中でも今回は「こたつといえば」ということで温州(うんしゅう)みかんの雑学です。

はじめに改めて、「みかんとはどういったものか」といった話から、みかんの原産地。ルーツ。温州ミカンの名前の由来をご紹介。そのあと、温州みかんの旬。美味しいみかんが育つ場所(条件)。そして、おいしいみかんの見分け方や保管の仕方。食べると手が黄色くなるのはなぜか。最後にみかんの変わった食べ方や愛媛県での変わった使われ方についてご紹介します。

これを読んで美味しいみかんの目利きができるようになりましょう!

目次

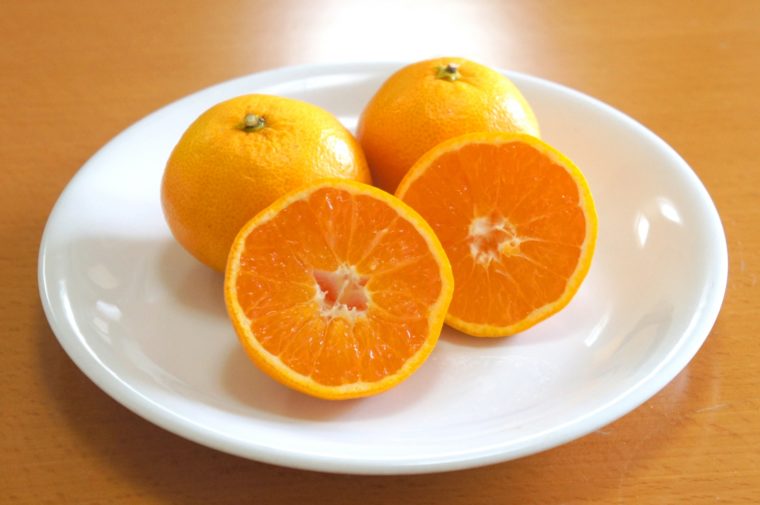

改めて「みかん」とは

みなさんみかんというと皮が柔らかくて簡単に剝くことができる「温州みかん」を思い浮かべますよね?しかし「夏みかん」なども「みかん」だと考えると・・・なんと世界には800から1000種類ものみかんがあります。みかんとは「ミカン科ミカン亜科ミカン属ミカン区」の総称で数あるみかんのうちの1つがおなじみの「温州みかん」です。

「みかん」は「蜜柑」「蜜橘」「樒柑」など、甘い柑橘類を表す漢字が当てられます。

歴史・温州みかんは日本原産

柑橘類の原種はなんと3000万年前のインド・アッサム地方あたりにすでにあったと言われています。これが中国に渡り、日本には中国大陸から遣唐使により入ってきました。

世界に数あるみかん類の中の1つ「温州みかん」はなんと日本でできた日本原産のみかんです。中国から入ってきた「早桔(そうきつ)」または「慢桔(まんきつ)といったみかんが江戸時代の初期、偶発実生(ぐうはつみしょう)により、鹿児島県出水郡長島地区でできました。

諸説がありますが、温州みかんの元となったみかんは遣唐使が持ち帰ったものが突然変異を起こしたとも言われています。

この温州みかんですが、種がありませんよね?種がないということが「不吉」とされ、しばらく栽培されません。そして明治28(1895)年になりやっと鹿児島県で栽培が始まり、全国で作られるようになっていきました。

日本原産の温州みかんですが、この名前は中国のみかんの名産地「温州地方」の「温州」が用いられています。「温州地方のような優れたみかん」という意味で付けられました。

みかんの旬・産地は?

温州みかんというと「こたつに入りながら食べる」ことも多く、冬のイメージですよね?だから寒さに強いのかと思いきや、そこは柑橘類。やはり暖かい地域で多く作られます。

和歌山県、静岡県、愛媛県などが代表的な産地で、関東以西の沿岸地域で多く作られています。

植物としては暖かい地域を好むのですが、みかんの旬(収穫時期)は9月ごろから2、3月と寒い季節に収穫されます(下に種類と出回る時期を紹介します)。

- 極早生(ごくわせ):9~10月

- 早生(わせ):10~11月

- 中生(なかて):11~12月

- 晩生(おくて):早いもので12月~遅いものは3月

また温室物は時季外れの5~9月頃出荷され、4月を除いたほぼ1年

中売られています。

4月にみかんを食べたい人は「みかんの缶詰」か「冷凍みかん」を食べましょう。

ちょっとブレイク~缶詰のみかん

みかんの缶詰というと甘いシロップの中に剥いたみかんの実が入っていますよね。このみかん、どのように房から剥き実にしているかみなさんわかりますか?まさか人海戦術で手作業・・・なんてことは思いませんよね?1房ずつ実を出す機械も効率悪いですし。

実は薬品(塩酸や苛性ソーダ)を使って溶かしています。「薬品なんか使って大丈夫なのか?」と感じる方もいらっしゃると思いますが、ちゃんと水で洗い流して薬品が残らないようにしています。ご心配なく。

美味しいみかん

ここからは美味しいミカンの栽培条件と見分け方を紹介します。

美味しいみかんが育つ条件

おいしいみかんを育てるには土壌・地理的条件や気象条件に左右されます。

土質

小石や粘土を程よく含む土地。水はけはいいが乾燥した季節には保水力を持つ土壌がいいと言われています。

気温

最低気温は真冬でも-8度以下にならない地域。かつ、年間平均気温が15~17℃の地域。

日射量

山の斜面など日当たりがいい場所であることが大切です。また、海の近くで界面からの照り返しが期待できる場所。

降水量

同じ木で育ったみかんでも、雨が少ない年の方がクエン酸や糖分の量が多くなります(適度なストレス下の方がおいしいみかんができます)。

美味しいみかんの成分・糖分だけではだめ

みかんは「甘ければいい(糖分が多ければいい)」というものではありません。みかんにはみかんらしい味、おいしさがあります。甘みも大切なのですが、みかんのおいしさ(味)を引き立てるのがクエン酸です。糖分とクエン酸とのバランスでみかんのおいしさが決まります。

ただ甘味だけが欲しいのなら砂糖水を飲んでいればいいことになりますよね。

おいしいみかんの見分け方

「糖分と酸味のバランス」と言っても見た目ではわかりません。そこで外観の情報でおいしいみかんを見分ける方法をお知らせします。

皮の色・肌理(きめ)

みかんははじめ緑色だったものが徐々にオレンジ色に変わっていきます。太陽の光をよく浴び、光合成をしっかり行ったみかんは濃いオレンジ色になり甘みが増すのです。逆に光をあまり浴びていないみかんの皮はきれいなオレンジにはならず、黄色くなります。

また色のみではなく皮の肌理が細かい物の方がおいしいです。皮の表面がざらざらしているものは避け、つやつやした滑らかなみかんを選びましょう。

へたの色・緑の物より黄色いもの

へたの色もチェックのポイントです。へたが黄色いということは木に長い間なっているということ。それだけ熟している証拠です。

へたの切り口が小さいもの

「切り口」というと上に枝がつながりますよね。上につながる枝の太さが重要なのです。先ほど「降水量が少ない年はおいしい」とお伝えしましたが、枝が太いということは水がたくさん実に運ばれます。細いと水が運ばれる量が少なく、ストレスを感じ甘くなるのです。

形

みかんを横から見た時、横長の扁平形(へんぺいけい・運動場のトラックのような形)。かつ上から見た時、軸を中心にした真ん丸な円になっているみかんがおいしいです。

みかんははじめ真ん丸だったのが成長とともに横へと広がっていきます。扁平形ということおいしく成長した証拠なのです。だから軸の近くが平らに近い物の方がおいしいのです。

また、上から見た時、軸が中心でないということは偏った成長をしており、あまりおいしくありません。

浮皮

皮が厚かったり、触ってぼこぼこしたりするみかんはあまりおいしくありません。これは雨や肥料が多く、皮だけが成長して実から離れてしまっているからです。皮が薄いみかんは柔らかく、厚いものは固い傾向にあります。

みかんの大きさ

好みにもよりますが、一般的に大きいものより小さなサイズのみかんの方が、味が詰まっていて@とも言われます。スーパーなどでいろんなサイズがあり迷ったときは(舌切り雀ではないですが)サイズの小さいものを選んでみてください。

揉むと甘くなる?

みかんの都市伝説のような話ですが「みかんを揉むと甘くなる」といったことを聞いたことはありませんか?実はこれ、本当なのです。上でみかんの成分に糖分とクエン酸があるとお伝えしました。このうち酸っぱさの成分クエン酸が揉むという刺激で消費されます。よって相対的に甘味が強くなり、甘く感じるようになるのです。

保管方法

スーパーなどでネットに入ったみかんならばあっという間に食べてしまうと思いますが、箱などで親せきから送ってきた場合などみかんの保管方法をお伝えします。

①みかんを1つずつチェック

箱から1つずつ取り出し、傷みがないかチェック。傷があると他のものにまで痛みが移ってしまいます。見つけたら痛んでいるものから食べましょう。

②保管

チェックしたみかんを再び箱に入れておくのであれば通気性のいい場所で湿気がこもらないようにします。みかんで一番丈夫なへたを下にして、新聞・みかん・新聞・みかん・・・というように間に新聞を挟んで保管。

常温で1~2週間、冷蔵では2~4週間ほど保存できます。

みかんを食べると手が黄色くなるのはなぜ?

みかんをたくさん食べる手が黄色くなった経験がある方はいませんか?これは皮の色が手に移ったのではありません。β-カロテンをたくさん摂ったことによる柑皮症(かんぴしょう)という症状です。β-カロテンは特に角質に沈着しやすい成分です。だから手だけでなく、かかとなども黄色くなったと思います。

「柑皮症」という「症」の字が付くと体に悪いのではないかと思う方もいるでしょう。しかし全く問題ありません。β-カロテンは体の中で分解されビタミンAに変わるからです。

最後に・・

いかがでしたでしょうか?みかんが食べたくなった方も多いのではないでしょうか?ぜひ今回お伝えした「おいしいみかんの見分け方」を参考にしてみてください。

最後に変わったみかんの食べ方をご紹介します。みかんの産地で有名な愛媛県の給食にはみかんジュースを使って炊いた「みかんご飯」、みかんジュースの入った「みかんカレー」などがあります。また、お店ではみかんご飯で作った「みかんおにぎり」も販売されています。

さらにご家庭で簡単にできる変わった食べ方に、(焼リンゴならぬ)「焼みかん」があります。トースターやガスレンジのグリルなどで皮ごと(火に近い部分が)黒く焦げるくらい焼くのです。食べる時は普通に皮をむいて食べるのですが、ジューシーで少しトロっとしていて最高です。

実は私の父も昔、みかんを石油ストーブの上で焼いていました。その頃はみかんの焼いたにおいが苦手で「また焼いてるの!」と言っていましたが、この味を知らなかった自分を残念に思います。

みなさんもぜひ焼みかんを試してみてください。