京葉線ホームは東京駅地上ホームから鍛冶橋方面へ約565m、地下約33mの深さにあります。東京駅地上ホームからも乗り換えに約10分必要な不便なホームです。

なぜここまで離れた場所に京葉線ホームが位あるのでしょう?それは時代の変化により、この位置でしかホームを建設するしかなかったからです。新たに路線を建設するには、鉄道線は公道の下しか設置できないという規則があります。

京葉線を建設する当時、すでに総武線や地下鉄線、首都高が複雑に張り巡らせておりスペースがない状況。京葉線ホームを作れる場所は限られ、結果として鍛冶橋の地下深くに京葉線ホームが開業します。

この記事では、なぜ京葉線ホームはあんなに離れているのか?そのワケと、幻の新宿延長計画について解説します。

こちらの記事も参考にしてください。

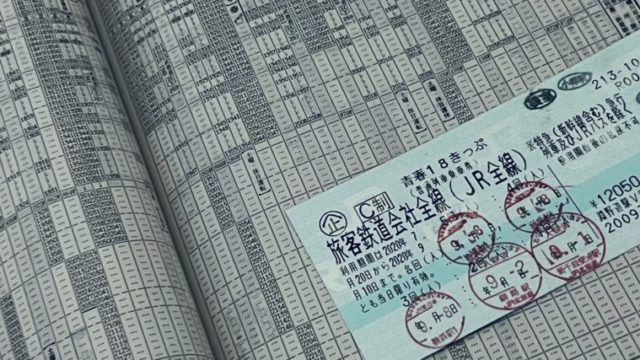

青春18きっぷより安いきっぷを教えます。気ままに旅する裏ワザも。

目次

京葉線のホームはなぜ遠いの?

京葉線ホームがなぜあんなに離れているのか?それは

- 時代の変化で臨海地域の住宅化が進んだ

- 貨物線での活用を想定した京葉線を、都心アクセス路線へと変更する必要があった

- 東京駅周辺で新たに駅を作るスペースがなかった

という理由です。

時代の変化で都心へのアクセス路線が必要となった

当時は臨海部を工業地域として活用する予定でしたが、時代の変化で工業地域から住宅地域へと変化します。

都心部へのアクセス路線が必要

オイルショック以降、当初の工業地域から住宅地域へと計画変更となります。結果、臨海地域から都心部へのアクセス路線の確保が必須になります。

当初の京葉線は旅客路線を想定していなかった

臨海地域の住宅化

オイルショック以降、臨海地域が工業地域から住宅地域に変化して住宅化が進行。その結果、住宅地域が進むことで都心へのアクセス路線確保が課題となります。

臨海地域から都心へのアクセス路線

貨物路線を旅客路線計画へと変更したのが京葉線です。当初は都心へのルートを想定してなかった京葉線。しかし計画変更により新たに東京駅へ向かうルートとして建設が進められた結果が現在の京葉線です。

現在の新木場駅から東京駅へ向かうルートは計画変更で誕生したルートです。

新宿方面への延長を視野に

新たに路線を開業するには公道の下でなければいけないという決まりがあります。京葉線の東京駅が開業したのが1990年。当時の東京駅周辺では、地下に総武線、地下鉄、首都高速が複雑に張り巡らせている状況です。

新しい開業ゆえ場所がなかった

京葉線が開業したのが1990年で、東京駅の中でも一番新しいホームです。1990年には東京駅周辺の地下は掘りつくした状態なので、建設場所も限られます。そこで注目したのが東京駅から離れた距離に位置する鍛冶橋付近です。

当時、鍛冶橋付近の地下は新たにホームを作るスペースがあり、今後の新宿方面への延長も視野に入れると最適な場所と言えます。

鍛冶橋に建設するメリット

新宿延長を視野に入れると、どうしても避けられないのが皇居の迂回。東京駅の西側に位置する皇居の下には鉄道を建設することが不可能です。迂回ルートを考えると鍛冶橋が最適だったと言えます。

鍛冶橋での開業になった結果、有楽町駅のほうが近いとよくネタにされております。

京葉線ホームの豆知識

有楽町駅への特例乗り換え制度

京葉地下八重洲口または京葉地下丸の内口から有楽町駅へ乗り換える場合、係員に申請することで乗り換え証明書を発行されます。

京葉線ホームから有楽町駅まで徒歩5分程度。東京駅地上ホームまでは約10分程度なので、有楽町駅のほうが近いという結果です。京葉線から山手線品川方面へ向かうときは覚えておくと便利な豆知識だと思います。

特例適応は有楽町から品川方面だけです。神田方面は適応外なので注意です。

京葉線ホームのごみ箱事情

現在、JR東日本では、改札口付近のごみ箱以外、撤去されております。京葉線ホームから一番近い改札口は京葉地下八重洲口か京葉地下丸の内口です。ホームのコンビニなどで何か購入したら近くにゴミ箱がないので注意が必要です。

まとめ

幻の新幹線計画をベースに誕生した東京駅京葉線ホーム。なぜ遠くて深い場所にあるのか?それは、

- 時代の変化で臨海地域へのアクセス路線が必要になった

- 新たに駅ホームを建設できる場所が鍛冶橋付近しかなかった

- 新宿方面への延長を見越していた

が理由です。

東京駅地上ホームからも離れており、乗り換えに約10分必要な京葉線ホーム。昔からネタが尽きないホームです。確かに地上ホームと違う独特の雰囲気がある京葉線ホームですが、東京駅周辺で新たに建設できそうな場所は鍛冶橋周辺しかなかったのが理由です。

乗り換えに不便な京葉線ホームですが、時代の変化がなければ存在しなかったホームだったかもしれません。